Archives de catégorie : académie

Prix de poésie Clémence Isaure (Archive)

LE GRAND PRIX « Clémence ISAURE » DE POESIE

par Jean-François GOURDOU (Secrétaire perpétuel)

Ernest Georges LANNES créa ce premier prix annuel en 1964 à Paris puis à Toulouse. Cela au début de l’Académie du Languedoc quand celle-ci était surtout à Paris. Il fallait alors faire bien connaître Clémence ISAURE de TOLOSA à Paris lors des réunions parisiennes en particulier dans les fastueux salons du Sénat où se déroulaient certaines séances. Depuis, ce prix a été arrêté dans l‘Académie du Languedoc puisqu’elle siège actuellement uniquement à Toulouse.

Cela en respect de la vénérable Académie des Jeux Floraux de Toulouse qui en réclamait à juste titre la paternité. Les nouveaux secrétaires perpétuels de l’Académie des Jeux Floraux Mr SERMET, le Professeur Roger MERLE, Mr le président NEYRAL DE PUYBUSQUE, Mr le professeur Georges Mailhos et le nouveau secrétaire perpétuel de l’Académie du Languedoc, Mr José BADIE d’ARCIS et Mr André GASTOU secrétaire général, tous trois plus conciliants, se sont concertés et très amicalement l’Académie du Languedoc a « rendu » en 1998 le prix Clémence ISAURE à l’Académie des Jeux floraux.

Aussi, d’excellentes relations se sont rétablies entre les deux Académies, l’Académie du Languedoc devenant ainsi l’amie, la fille spirituelle de l’Académie des Jeux Floraux.

Depuis, nous sommes très honorés de voir le secrétaire perpétuel ou un mainteneur des jeux floraux répondre et assister à nos séances annuelles, qu’ils en soient remerciés pour l’honneur et l’amitié qu’ils nous font.

Restant attaché toutefois à la grande Muse, Egérie de TOULOUSE, nous rappellerons la belle histoire de Dame Clémence Bertrande ISAURE, dénomination dérivant de Dame Clémence Bertrande YZALGUIER

Elle était issue d’une riche famille Toulousaine les YZALGUIER en occitan devenue ISAURE en français, habituée à la pratique des Arts et des Lettres.

Le sieur Yzalguier vivait au XIVe siècle titulaire d’une nomination royale sur Toulouse d’où sa fortune et fit un « leg » notable sous forme de « fleurs d’argent » pour « exciter » la jeunesse à l’éloquence, après la terrible guerre des Albigeois et l’inquisition qui s’en suivit qui avait étouffé la culture occitane languedocienne par des gens venus du nord de la langue d’oil de Francie. Un renouveau apparu au début du 14e siècle après ces terribles évènements.

En 1323, fut créé le consistoire du Gai Savoir par sept troubadours de Toulouse en vue de ressusciter et de maintenir les traditions du lyrisme courtois occitan.

Un grand prix poétique et littéraire fut alors créé qui prit le nom en reconnaissance de la vierge Clémence mais aussi de Dame Clémence Bertrande Yzalguier puis Dame Clémence Isaure en souvenir de ses actions et du leg de son mari mais aussi de sa beauté et de sa culture.

Une immense et magnifique fresque signée de Paul LAURENS illustre le premier concours de poésie. On peut l’admirer en montant l’escalier monumental qui mène à la salle des Illustres de la mairie de Toulouse le Capitole.

« Lou Consistori de la Subregaya Companhia Del Gai Saber », invita tous les poètes de la Langue d’oc par un courrier qui a été conservé miraculeusement, à venir au printemps suivant dans un verger sis au faubourg des Augustines quartier St Aubin à Toulouse, disputer un concours de poésie dont le premier prix était une « violette d’or ».

Ainsi, le 03 mai 1324 la « Joïa » fut attribuée à Arnaud VIDAL de CASTELNAUDARY pour une canso en l’honneur de la vierge. Depuis chaque année, les concours se sont perpétués à la même date jusqu’à nos jours.

En 1356, les « legs d’amour » les Lois d’Amour furent promulguées codifiant la métrique, la grammaire et la rhétorique de la Langue d’oc.

Depuis 1527, l’éloge de Clémence ISAURE fut chaque année prononcée pour la fête du 3 mai.

Au 16e siècle la compagnie devint le collège de rhétorique et admis à ses concours des œuvres en français.

Au 16e siècle, après la fronde et le soulèvement du Languedoc par le duc de Montmorency, la compagnie fut suspendue mais en 1694, sur la demande des consuls de TOULOUSE et du président du Parlement de l’époque Pierre de PAPUS de LA CASSAGNERE le roi Louis XIV par lettres patentes octroyées à FONTAINEBLEAU rétablira la compagnie qui fut érigée en « Académie des Jeux Floraux » composées de 40 mainteneurs. En 1773, Louis XV confirma les privilèges de l’Académie.

A la fin du 18e siècle, un roman de Florain popularisa la légende de Clémence ISAURE, incarnation de la poésie mystique des troubadours languedociens.

L’Académie fut supprimée sous la Révolution comme toutes les Académies mais elle fut rétablie en 1808 sous Napoléon.

En 1895, grâce à la générosité du banquier Théodore OZENNE, l’Académie des Jeux Floraux de Clémence ISAURE fut logée somptueusement avec cinq autres sociétés savantes dans l’Hôtel d’Assezat où l’Académie des Jeux Floraux poursuit ses activités depuis plus de 6 siècles autour de la statue de « Dama Clémensa ».

La « patronne » des Jeux Floraux. Ses membres Académiciens sont appelés « Mainteneurs » et sont toujours au nombre de quarante.

Chaque année tous les 3 mai est organisé un concours de poésie dont les prix sont toujours des fleurs réalisées par un orfèvre, une fleur d’or et huit d’argent, violette, lys, œillet, souci et églantine comme pour le célèbre « Fabre d’Eglantine » de la Révolution, si fier de son prix qu’il en fit son nom.

Ainsi, l’Académie du Languedoc s’honore de ses excellents rapports respectueux et amicaux avec l’Académie des Jeux Floraux dont elle est quelque part la fille spirituelle ayant «rendu » amicalement Dame « Clémence ISAURE » à l’Académie des Jeux Floraux en 1998.

Protégé : Mémoire de Juillet / Août 2021

Jules VERNE en son temps

Jules Verne en son temps

par

Robert MOSNIER (21ème fauteuil)

Explorons l’œuvre de Jules Verne, ce fils l’ainé de famille d’un grand avocat nantais qui entreprit à Paris des études de droit tout en s’adonnant à l’écriture, poèmes et pièces dramatiques aujourd’hui bien oubliés.

Il rencontre dans les salons parisiens Alexandre Dumas, il se lie d’amitié et lui restera fidèle, il se marie et achète une charge d’agent de change dont il se défera quelques années plus tard quand son ami et éditeur Hetzel lui proposera une rente à vie suite à l’énorme succès de son premier roman «Cinq Semaines en Ballon» avec la seule obligation de continuer avec la même verve ses romans d’aventure et d’anticipation.

C’est l’époque des drames historiques, longue suite de tableaux à visée politique contemporaine (Alexandre Dumas, Louis Vitet) mais aussi de drames bourgeois et des travers de ce nouveau monde dont la suffisance et le ridicule triomphent tout autant que l’éphémère d’une vie brutalement interrompue, annonciateurs de notre théâtre de boulevard ( Émile Augier).

Le roman historique, sous forme de feuilletons, Eugène Sue dans les Mystères de Paris, Rocambole, de Ponson du Terrail, les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, suivis de vingt ans Après poursuivent l’intérêt initié par le grand Hugo, avec Notre Dame de Paris de nouvelles qui captent l’intérêt des lecteurs où les passions se déchainent et la mélancolie romantique triomphe. Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary de Flaubert mettent l’accent sur l’aspect psychologique mais la mièvrerie garde ses droits avec le feuilletoniste Octave Feuillet auteur de la Petite Comtesse, œuvre larmoyante, s’il en est.

Jules Verne allie aventure et étude de caractères, introduit le suspense, l’impossible. Il s’interroge sur le monde à venir, la puissance de la Science et les intérêts mercantiles d’une société de découvertes qui peut amener l’humanité tout autant à sa perte qu’à sa félicité. Ses personnages sont l’objet d’une étude fine, le drame n’exclut pas la recherche de personnalités dont la réflexion transcende l’émotion qui ne se dissout pas dans la contemplation de ses insuffisances.

Une sourde explosion, la dynamite avait éventré le coffre fort géant. .La fumée dissipée, parmi des papiers sans importance, un trésor, une liasse de feuillets manuscrits que l’on croyait disparue

Le dernier Roman de Jules Verne,une anticipation « Paris au XXI siècle!»

Près d’un siècle après sa mort 1905, la fortune avait encore frappé….

Qui est il ce personnage,auteur de soixante dix romans, de pièces de théâtre, de poèmes en vers?

De la stratosphère ( de la Terre à la Lune) aux entrailles de la terre (les Indes Noires), des profondeurs sous marines ( vingt mille lieux sous les mers) (autour du monde en quatre vingt jours) d’un Passe Partout, aux voyages mouvementés des (enfants du capitaine Grant) il nous fait découvrir l’ univers, nous ouvre aux autres civilisations, dépasse nos angoisses, transcende nos peurs imaginaires.

Ce nantais qui n’a pu être marin, navigue dans son imaginaire, loin du fantastique très au fait des découvertes de son temps, créant celles à venir.

Je me souviens de mon émotion, lorsque découvrant l’Islande, terre de glace et de feu, de landes désolées où s’ébattent des centaines d’espèces d’oiseaux aquatiques, je contemplais le volcan dominant la capitale Reykjavik, où des explorateurs téméraires s’enfonçaient dans son cratère pour fouiller les entrailles de la terre et nous révéler son mystère…

Présent sur les cinq continents et dans le Cosmos à cette époque de révolution technique et industrielle, deux dates retiennent l’attention et expliquent cette mutation profonde des sociétés, celle de sa naissance 1828 et celle de son décès 1905.

La France de la Restauration est une France paysanne, elle découvrira lentement le chemin de fer dont le réseau en toile d’araignée vers Paris s’épanouira sous Napoléon III.

Il faut neuf jours en diligence et coche d’eau pour gagner de Toulouse la Capitale. En 1856, date de l’arrivée du train, il suffira d’une journée. Le chemin de fer réduit les distances mais faire le tour du monde en quatre vingt jours demeure un tour de force.

Le temps s’accélère et l’espace se rétrécit, les mentalités changent mais plus lentement. La France en 1870 n’est plus un continent, la Fée électricité illumine les travaux publics du préfet Haussman qui détruit le Paris médiéval, celui d’Hugo et de Notre-Dame, aère la ville, suit les préceptes hygiénistes, élargit les rues, apporte le confort aux classes aisées rejetant le prolétariat ouvrier dans les quartiers insalubres des faubourgs;

C’est aussi l’exposition universelle de 1867 qui consacre le triomphe des arts, des sciences et des techniques, cette France industrielle à la seconde place derrière l’Angleterre, au coude à coude avec les États-Unis et l’Allemagne qui cherche son unité.

« Cinq semaines en ballon» l’éditeur Hetzel signe un contrat avec Jules Verne car il nous faut nous élever loin des spéculations d’une bourse qui enrichit puis ruine les épargnants et nous vaudra la série des Rougon-Macquart de Zola.

Fin d’un monde, l’esclavage aboli en France en 1848 par Victor Schoelcher le devient aux Etats-Unis : 1861-1865 suite au triomphe du nord industriel sur le sud agricole esclavagiste et cotonnier.

Si le spirituel trouve un nouvel élan avec Montalembert, Lacordaire, loi Falloux, Lamennais condamné pour une vision socialiste trop clivante, le scientisme et le positivisme reprenant le flambeau des Lumières, la notion de progrès et de bonheur dans la science ouvrent de nouvelles perspectives confondues en systèmes idéologiques dont on ne soupçonne pas les conséquences, religions des hommes sans Dieu.

Un Savant Anglais Charles Darwin, s’inspirant des travaux du zoologiste français Lamarck (Le Transformisme) met à bas la théorie de la création au profit de l’évolution et la sélection des espèces 1859. La génétique nait avec le moine Grégor Mendel et dans la théorie des rêves, 1896 Sigmund Freud explore l’inconscient, la force des pulsions sur nos comportements et nos responsabilités.

C’est un monde ancien pyramidal et ordonné qui s’effondre, la terre au centre de l’univers, l’homme créé et libre au profit d’une nouvelle dynamique, le mouvement!

Jules Verne l’avait pressenti, il en est un des promoteurs. Vers la fin de sa vie, il connaitra le téléphone, le moteur à explosion, la voiture et l’aéroplane, le télégraphe électrique, l’exploration du corps humain au travers des rayons X, autant de découvertes qui vont changer nos habitudes.

Le premier sous marin atomique américain passant sous le Pôle Nord portera le nom de Nautilus, hommage rendu à cet immense écrivain.

1905

La Belle Epoque, un monde en sursis qui avec la course aux armements va vers son anéantissement, la catastrophe de la guerre de 14, les lois sociales n’ont pas suivi ces grandes découvertes : ébauche des retraites ouvrières, assurances et prévoyance se mettent en place mais les inégalités se sont aggravées.

Jules Verne s’éteint

L’Afrique, ce continent vierge en son centre finit d’être exploré, les Arborigènes australiens seront encore longtemps qualifiés de sauvages ou primitifs. Jules Verne avait loué la grandeur de ces peuplades, mais les fixations et l’ethno-centrisme de l’occident, cette prétendue supériorité marque toujours les esprits.

C’est aussi la séparation non sans violence ni incompréhension de deux mondes, le religieux et le laïc, nécessaire à bien des égards pour la tolérance de la diversité mais qui produit excès et sectarisme.

Jules Verne, c’est la reconnaissance de l’altérité, il observe, ne compare ni n’exclue, au delà de l’aventure il nous fait découvrir un extraordinaire voyage de confiance et dépassement de soi.

10 juillet Retrouvailles académiques et séance solennelle

Quelques souvenirs :

Photos de Maryse et Michel Carrier (Cliquer sur les images pour les visionner)

Une vidéo de P. DE LA VIGUERIE : Notre dévoué tambour, Monsieur SIMON.

Quelques photographies de Michel OLLE

Poème de Marcel CARRIER présenté par Maryse CARRIER

Marcel CARRIER : « Le festin de Ségavène »

Poème dit par Maryse CARRIER à l’occasion de la cérémonie solennelle au château de la Cassagnère le 10 juillet 2021.

Alentour de la fontaine

Qui muse sous le couvert

Les sylvains de Ségavène

Banquettent à ventre ouvert.

Le temps fuit, le cidre mousse.

Quel délice sans pareil !

L’eau murmure sur la mousse ;

Le jour s’enfle de soleil.

Ils y sont tous les compères,

Les croqueurs, les engouleurs,

Les lampeurs de bonnes chères

Au poil de toutes couleurs :

Farou dont le nez bourgeonne

Bigornel qui cligne l’œil,

Pic, la trogne bourguignonne…

« Sens ce poul rouge au cerfeuil. »

Et Clampet le torte-patte,

Cacatol le lèche-plats,

Dril en perruque grenate

Qui sait tant rire aux éclats,

Et Fulbec, en peau de bique,

Micaron, la bouche en cœur,

Roum, aux airs de brun cacique…

« Cette tarte, quelle odeur ! »

Au dessert, Cluf dit la geste

De la Dame aux yeux de jais ;

Binot trousse un conte leste ;

Grél récite quatre lais.

Puis les violes, les harpes,

Luths, théorbes et rebecs

Scandent le Jeu des Echarpes

Fleuri de salamalecs.

Enfin, sur corbel de jade,

Dans un silence dévot,

Glouc apporte la croustade

De framboise et d’aubercot,

Un tortil de paste fine

Peinturé de jaune d’œuf,

Poudré de fleur de farine,

Comme un bel escarbot neuf,

Aux senteurs de rhum d’Antille,

De caramel, de verger,

De galette que l’on grille

Dans le four du boulanger.

Tsil débouche le champagne ;

Pam ! et pam ! foin des peureux !

Ah ! quel pays de cocagne !

Comme un rien peu rendre heureux !

Un nuage au ciel s’étire

Tel un écheveau de soie ;

Le vallon s’emplit de rire ;

L’écho roule de la joie.

Fuse la gaîté gaillarde ;

Vole au vent propos salé.

Le ruissel menu bavarde…

Le souci s’en est allé.

Marcel CARRIER

Marcel CARRIER (1909 – 2015)

Prisonnier de guerre de juin 1940 à mai 1945

Auteur de nombreux recueils de poésie, de textes en prose et de pièces de théâtre.

Les poèmes du recueil « Les Chansons du pêcheur de lune », d’où est extrait « Le festin de Ségavène », ont été créés (comme tant d’autres d’ailleurs) au stalag XI A, Altengrabow (dans la province de Hanovre).

Le poète dira un jour : « J’ai caché ma souffrance au fond de mon cœur et j’ai chanté dans ma prison pour oublier l’enfer du camp .»

Marcel CARRIER fut :

- 3 fois lauréat de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse

- 9 fois lauréat des Jeux floraux du Languedoc à Montpellier

- A obtenu en outre 34 prix de différents concours littéraires

- En 2011, à l’âge de 102 ans, il fut honoré du Grand Prix de poésie André GASTOU de l’Académie du Languedoc.

Protégé : Mémoire de juin 2021

Conférence Georges GUIRAUD par Jean-François GOURDOU

Grande Réunion de retrouvailles de fin de covid le vendredi 11 juin 2021 à 12 h

Salle des capitouls de l’hôtel Mercure Saint-Georges Toulouse

—————————–

Conférence sur Georges Guiraud, grand prix de Rome de sculpture (1901 1989)

Cofondateur de l’Académie du Languedoc en 1964.

Par le docteur Jean François GOURDOU, secrétaire perpétuel.

——————————-

Chères consœurs, chers confrères, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter un résumé de la biographie et du catalogue raisonné de notre ancien confrère Georges Guiraud avec un diaporama de ses œuvres.

J’ai pu retrouver sa biographie grâce à des archives personnelles, celles aussi de cartons d’un cousin toulousain et encore bien sûr par Internet et quelques livres d’art.

Georges Jean-Joseph Guiraud fut un grand peintre, médailler et sculpteur français, Grand prix de Rome en 1926, cofondateur de l’Académie du Languedoc en 1964 et à l’origine du prix de sculpture de l’Académie du Languedoc qui depuis porte son nom.

Georges Guiraud est né en 1901 au sud de Toulouse dans la commune du Cabanial, près de Caraman, au domaine de Gouyres, situé sur une colline du Lauragais donnant au printemps une magnifique vue sur les blanches Pyrénées.

Ce château du 17ème siècle aux pigeonniers pointus est dans notre famille depuis longtemps, Georges Guiraud était le cousin de mon père le Docteur Joseph Gourdou. Ils étaient très amis et il venait le voir à chacune de ses visites à Toulouse. A l’âge de 12 ans j’avais sculpté une vierge en pierre, la voyant, lors d’une de ses visites, il me dit que j’avais la vocation de sculpteur comme lui, mais je devins médecin comme mon père, toutefois il fut exaucé car je devins chirurgien, signifiant en grec ancien le travail de la main comme lui !

Très tôt Georges Guiraud fut tourné vers les arts, un peu par atavisme familial car son père officier de l’instruction publique était professeur au lycée de Toulouse et aussi peintre enlumineur.

Aussi Georges Guiraud après ses études toulousaines au lycée Fermat puis à l’école des Beaux-Arts de Toulouse voulut « monter » à Paris pour se perfectionner dans l’école des Beaux-Arts de Paris où il fut l’élève de l’atelier du célèbre sculpteur Jean Boucher. Une ancienne photographie le montre dans l’atelier de son maitre aux Beaux-Arts de Paris.

Plusieurs photographies montrent Georges Guiraud à plusieurs étapes de sa vie.

Dès lors il collectionna les prix : en 1923 deuxième prix de gravure en médailles puis en mai 1926 le premier Grand prix.Il exposa aussi au Salon des artistes français à Paris où il obtint la médaille de bronze en 1924 puis la médaille d’or en 1930.

Le Grand Prix de Rome fut créé en 1666 par le ministre Colbert du roi louis XIV avec ensuite l’Académie des Beaux-Arts et l’Institut de France, malheureusement il s’arrêta suite aux évènements de mai 1968.

En 1925 il fut 2ème Grand prix de Rome de sculpture et l’année suivante en1926 il obtint le premier Grand prix de Rome pour une superbe médaille représentant « un pécheur attaqué par une pieuvre », il fut alors pensionnaire à la Villa Médicis de Rome pendant trois ans de 1927 à 1930, une belle ancienne photographie le montre avec le groupe des pensionnaires à Rome.

A son retour à Paris il s’installa dans la cité des artistes de l’observatoire où ont séjourné des célébrités dont Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Carpeaux, Paul Belmondo, il eut son atelier donnant sur le 77 de l’avenue Denfert Rochereau. Il y habitera toute sa vie avec son épouse Jeanne Guetton, mais ils n’eurent pas d’enfant. Depuis la cité a été démolie et reconstruite en habitations et bureaux toutefois son atelier a été conservé, comme montre la photographie ancienne et actuelle.

Dès lors de 1930 à 1985 soit pendant 55 ans Georges Guiraud eut une importante activité artistique de peintre, de sculpteur et surtout de médailler.

Après les années 1970 j’allais de temps à autre le voir à Paris dans son superbe atelier typique d’artiste, encombré de nombreuses sculptures et bustes divers en cours de finition, j’étais impressionné et sous le charme, nous discutions et il me disait qu’ il avait eu la chance de vivre à une époque mégalithique où les hommes dressent des pierres depuis les dolmens de la préhistoire, les obélisques égyptiens, les colonnes gréco-romaines, les croix et les statues des saints et maintenant les monuments aux morts.

C’est ainsi que mon cher oncle me fit entrer à l’Académie du Languedoc dans laquelle il m’installa au 25ème fauteuil le 30 octobre 1987 dans le foyer du théâtre du Capitole de Toulouse.

Il y avait aussi dans l’atelier une superbe statue de femme grandeur nature en marbre blanc qu’ il ne voulut jamais vendre ni donner d’explications, je l’admirais et curieusement selon le destin après son décès en 1989, ses héritiers directs de Paris la mire en vente aux enchères à Toulouse en 1994, pensant en faire une meilleure vente dans sa ville de naissance. Fortuitement j’ai eu connaissance de la vente et j’ai pu l’acquérir après une vive enchère, elle est ainsi depuis dans la maison de ma mère qui fut, me dit on ensuite, un temps son modèle !

Georges Guiraud décédera à Paris le 12 mai 1989 à l’Age de 87 ans et sera inhumé dans la Marne à Saint-Hilaire du Temple, pays natal de son épouse Jeanne.

Voici maintenant le résumé son catalogue raisonné.

Il fut ainsi d’une part peintre de portraits et de paysages, peintre de la Marine, institution créée en 1830 par le roi Louis Philippe pour primer chaque année un artiste talentueux. En 1942 il fut nommé peintre officiel du ministère de la marine, ce qui lui permit de devenir un grand voyageur par mer dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, à la Réunion, au nouvelles Hébrides puis en Polynésie et de réaliser d’innombrables dessins, aquarelles et peintures, dont deux que j’ai pu retrouver, grâce à notre site Internet, par le musée de la marine de Paris suite à la fermeture de celui-ci récemment.

D’autre part il fut un très grand médailler.

Il fut surtout un grand et important médaillier parisien, auteur selon son catalogue raisonné de plus de 350 médailles de bronze d’argent et d’or, réalisées en grande partie à la Monnaie de Paris pour laquelle il était accrédité. Il participait à de nombreux concours qu’il gagnait souvent. J’ai le plaisir d’avoir pu collectionner plus d’une centaine.de ses médailles.

Certaines médailles sont célèbres.

Tout d’abord la médaille la plus connue est la pièce de monnaie à la fine tète de Marianne de la IV république des années 1950 à1960 de 10 Fr. 20 Fr. et 50 Fr. Ces monnaies sont en bronze cru pro aluminium doré. Ces monnaies ont été très largement répandues pendant 10 ans, certaines ont une grande valeur numismatique lorsqu’elles ont une anomalie sur le revers de la médaille au niveau des plumes du coq qui peuvent être uniques ou multiples. Il réalisa aussi une monnaie de 100 francs très rare car peu utilisé, et des francs en or, derniers Louis d’or de France et les monnaies de la Nouvelle Calédonie.

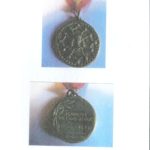

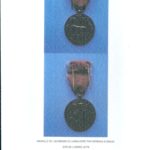

En second lieu en 1953 la nouvelle médaille d’Honneur du Travail des chemins de fer, cette médaille créée en 1913 à trois degrés,( bronze, argent et or) a été très largement distribuée pendant des années jusqu’à nos jours en particulier pour les agents de la SNCF et d’autres secteurs administratifs.

En troisième lieu la médaille de l’Assemblée nationale française de la mandature de 1956 avec une belle tête de Marianne et au revers le devant du bureau du président.

En quatrième lieu les médailles de l’Académie du Languedoc dont il fut un des fondateurs à Paris en 1964. Il réalisa principalement la médaille de l’association Toulousaine de Paris et la première médaille de notre collier représentant la tête de Clémence Isaure sur une croix du Languedoc et notre médaille de l’ordre latin puis plusieurs autres : les médailles du prix Apollon, du prix Goudouli, du prix Renée Aspe, celle des anciens élèves du lycée Fermat, celle de la chambre de commerce et du tribunal de commerce, celle du parc des expositions, la famille Sénac et surtout la très belle médaille de la ville de Toulouse qui est toujours distribuée. Il créa encore notre diplôme d’appartenance de fauteuil et de prix utilisé toujours depuis.

Enfin et surtout il réalisa de nombreuses médailles pour différentes personnalités, associations et sociétés. Celles pour la marine avec une médaille pour chaque lancement de navire, croiseurs, porte-avions, sous-marins dont des « tape- bouche » au bout du canon principal pour une inauguration . Médailles pour l’armée avec de nombreux colonels et généraux dont de Gaulle, Leclerc…Médailles pour l’aviation dont Mermoz, Potez, Didier Daurat. Médailles pour de nombreux académiciens avec leurs épées… Médailles pour des célébrités nationales lors de leurs anniversaires : Montaigne, le Notre, Alexandre Dumas, les contes de Perrault, Chateaubriand… . Médailles pour l’agriculture, l’industrie, les sports, le cinéma et enfin les pays d’outre-mer dont la Réunion, Cuba, Tahiti. Toutes ses médailles sont superbes, très fines, avec de très beaux reliefs sur l’avers et le revers, toujours classiques avec un style des années trente et toujours avec des portraits le plus souvent de profil très ressemblants et expressifs. Enfin les médailles sont toujours signées Georges Guiraud, souvent avec une ancre de marine, privilège des peintres de la Marine.

Dans le même temps en troisième activité il fut un grand sculpteur et réalisa de nombreuses œuvres dont certaines monumentales de 1930 à 1985.

Au début à Paris et à Rome, il réalisa de grandes statues classiques en plâtre et en terre puis il opta pour le style dit des années trente en particulier pour de nombreux bas-reliefs décoratifs, avec déjà une technique nouvelle utilisant les résines. Il réalisa ainsi le monument aux morts de son village du Cabanai, il avait fait auparavant celui du village voisin de Mouzens.

Il eut alors déjà des commandes extérieures d’une part en 1930 en Pologne pour la stèle du directeur d’usine Victor Tézenas du Montcel et en 1931 à Séville pour décorer de sculptures le palais et les jardins du comte Castilleja.

En 1932 il participa à la reconstruction de l’église du Blanc-Mesnil avec des bas-reliefs de ciment et en 1938 à celle de Juvezy avec une grande statue de la Vierge dans le chœur.

A partir de 1933 il réalisa de nombreux monuments commémoratifs comme celui de JCN Forestier au bois de Boulogne à Paris et de R Dupray de Mahérie à Pervenchères et aussi des monuments funéraires comme le buste de Jean Romanette, musicien sur sa tombe du cimetière de Clamart.

Il réalisa encore de nombreux bustes et stèles en particulier celui d’André Blondel de la galerie de l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris et de Jacques Bingen à l’Ecole des Mines de Paris

En 1939 il obtient la décoration sculptée d’animaux de la nouvelle Ecole vétérinaire de Toulouse mais qui du fait de la guerre changea d’affectation pour une autre école : l’ ENSICA

Ce fut alors le début des grands monuments :

En 1947 il réalisa la très grande statue de pierre de Jean-Charles Borda, mathématicien, officier de marine, érigée sur la grande place de Dax (Landes) puis en 1948 le monument aux sous-mariniers de Toulon.

En 1950 Grand Monument aux morts de Chambery, rénovation du monument aux Morts de 1914- 1918 et 1939- 1945 et monument-buste sur colonne de l’amiral Robert Battet à Neuvy sur Loire.

En 1951 Grand Monument de Saint-Gaudens (31) des 3 maréchaux de la guerre 1914-1918, Foch, Joffre, Galieni, inauguré par le président Vincent Auriol.

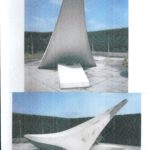

En 1951 Grand Monument de Chasseneuil sur Bonnière (Charentes), Mémorial de la Résistance Française 1940-1945 avec le V de la victoire et une immense croix de Lorraine.

En 1955 Saint-Louis du Sénégal, monument du passage de l’Atlantique par Jean Mermoz et monument aux morts de Saint-Denis de la Réunion.

En 1958 monument stèle à Cortina d’Ampezzo Italie pour Déodat de Dolomieu, géologue inventeur des Dolomites.

En 1959 monument stèle de Saint-Joseph de la Réunion, Raphael Babet et monument-buste sur colonne à Yaoundé (Cameroun) pour le docteur Jamot vainqueur de la maladie du sommeil.

Série des grandes proues de navires pétroliers de plusieurs mètres réalisées en résine par Georges Guiraud. En 1958 L’ Esso Parientis, nom du village du premier forage de pétrole. En 1960 Le Lorraine, en 1961 le Bourgogne, en 1962 l’Alsace.

En 1962 monument-buste du gouverneur général, Gaulliste en 1942 en Afrique, Felix Eboué, à Pointe à Pitre, Guadeloupe.

En 1964 décoration en ferronneries du palais du président Houphet Boigny de Côte d’Ivoire.

En 1967 rénovation de la salle des fêtes de la mairie de Saint-Joseph de la Réunion,

En 1969 monument-stèle à Corfou, Grèce pour Nicolas Politis

En 1971 Grand monument à Montaudran à Toulouse avec stèle pour Didier Daurat, héros de l’Aéropostale.

En 1975 Grande statue en bronze de Leucate de Francoise Cezelly, héroïne de la défense du village.

En 1978 monument funéraire avec stèle aux iles Marquises pour la tombe de Jacques Brel et sa compagne Madly, avec lesquels il avait noué une fidèle amitié pendant son long séjour en Polynésie.

Enfin en 1979 grand monument de pierre à Villefranche de Lauragais pour Déodat de Séverac, musicien de Saint-Felix, sculpté en 1939, puis mise en réserve à cause de la guerre et inauguré le 14 aout 1979 avec l’Académie du Languedoc.

En conclusion telle fut la belle, longue et riche vie de Georges Guiraud, qui fut à la fois peintre, médailler et sculpteur pendant 55 ans. Je tenais depuis longtemps à faire sa biographie et son catalogue raisonné de ses nombreuses œuvres. Profitant des temps de confinement j’ai pu les réaliser en éditant un livre et en vous présentant ce diaporama. Je suis ainsi heureux d’avoir fait mieux connaitre George Guiraud à tous les membres de sa chère Académie du Languedoc et à un plus grand nombre d’amateurs d’arts en général et de sculpture en particulier.

Dr Jean-François GOURDOU

Protégé : Mémoire de Mai 2021

« L’Anomalie »

(Hervé Le Tellier) : Prix Goncourt 2020

&

« Les Impatientes »

(Djaïli Amadou Amal) : Prix Goncourt des Lycéens 2020

Ces deux Prix Goncourt 2020 ne peuvent en aucun cas laisser le lecteur indifférent et nous ne pouvons que saluer le choix pertinent de ces deux romans si différents.

« L’Anomalie » nous perturbe en nous plongeant avec maestria dans le monde déroutant de la virtualité, des possibles difficilement envisageables, mais que le talent et l’humour de Le Tellier sait rendre parfaitement accessibles. Dans cette narration, la date si importante du « 24 juin 2021 » ne pouvait qu’inciter à explorer aujourd’hui même les mystères de ce roman !

Dans un autre style, « Les Impatientes » nous fascinent et nous effraient en même temps par l’évocation de pratiques ancestrales qui dépassent l’entendement mais qui ont bien lieu encore chez de nombreux musulmans africains. Il n’est jamais inutile dans ces cas-là de rappeler à tous et avec détails ces traditions toujours vivaces qui feront dire à une héroïne : « On m’a volé ma jeunesse, on m’a volé mon innocence. »

Vous trouverez ci-après une présentation de ces deux romans

par Maryse CARRIER Membre associé de l’Académie du Languedoc.