ACADEMIE DU LANGUEDOC

Les lupanars toulousains

mardi 18-11-25

Communication de Jean-Paul RIFFARD

Ou « Hot Toulouse ! », pourrait entonner notre regretté Claude Nougaro

Pourquoi de terme de « lupanar » ? Parce qu’il semble plus élégant que celui de « bordel » utilisé à toutes les sauces. De plus, il renvoie à la Rome antique, où « lupa » – louve désigne la prostituée hurlant comme louve en rut.

La prostitution, de prostare – s’exposer à la vente), qualifiée de « plus vieux métier du monde », existait depuis la plus haute antiquité à Toulouse, mais a laissé peu de traces jusqu’au XV° siècle ; bien que le terme de « bordel » remonte au XII° siècle et celui de « lupanar » (lupa – louve – prostituée criant comme louve en rut) à l’époque romaine. La Grèce avait son Parthénon (« appartement des jeunes filles ») géré par douze conseillers et ses dicteria, bordels déjà étatiques. On connait quelques hétaïres célèbres (hetaira – compagne, ou escort girl actuelle) ayant « accompagné » Sophocle, Phidias, Socrate, Alcibiade ou Épicure. Et n’oublions pas les fresques hautes en couleurs des rues chaudes (sous la cendre) de Pompéi célébrant le dieu Priape et les péripatéticiennes. Ce mot vient de « enseignement en se promenant » comme Aristote, mais ne sera utilisé ironiquement qu’au XIX° siècle pour désigner les arpenteuses du bitume.

Avec l’arrivée du christianisme, les empereurs romains vont boucler les lupanars quinze siècles avant la croisade de Marthe Richard, ces deux initiatives ne faisant que favoriser la clandestinité. Dans les siècles suivants la littérature régionale comme les rapports de police se révèlent des plus discrets. Parfois sacrées, esclaves sous les Romains, puis, pas vraiment rejetées et même parfois conviées à des événements, les prostituées seront souvent écartées. Charlemagne les menace en vain de flagellation et du port d’un écriteau autour du cou. Choqué par des « dames ribaudes » en procession pour la sainte Madeleine, leur patronne, Louis IX organisa les maisons de tolérance ou « bourdeaux », après avoir interdit la prostitution, deux ans plus tôt en 1254, maintenant les filles dans des quartiers spécifiques , sorte de « ghettos de la prostitution » (Jacques Le Goff)et leur intimant le port d’une ceinture dorée (1) ou d’un ruban jaune, mais pas de bijoux. D’où le proverbe « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ».

(1) : D’où le proverbe « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » ; référence à la ceinture dorée des prostituées et non à la richesse, entraînant des fâcheuses confusions aves les riches bourgeoises, et donc l’interdiction de vêtements de luxe chez les « ribaudes folieuses » (M. Du Camp).

À Paris, au XIVe siècle, elles sont contrôlées par « le roi des ribauds ». À propos de Louis IX, dit abusivement saint Louis, n’oublions pas que nous lui devons la guerre aux cathares, le port de la patte jaune des lépreux, de la rouelle pour les juifs ou la ségrégation des cagots. Au Moyen Âge, la fréquentation des prostituées est non seulement courante, mais déculpabilisée du moment qu’il y a paiement et plaisir mutuel : « Jouir en payant, c’est jouir sans péché », écrit Le Roy Ladurie dans Montaillou, village occitan, mais pas sans risques, compte tenu des nombreuses maladies vénériennes traitées aux injections locales, à l’ « Eau de Pucelle », à la décoction de vipère, au sel de Saturne (plomb), argent vif, bromure, permanganate, onguent gris (ou napolitain) au mercure et autres préparations réputées « miraculeuses ». qui sévirent au cours des siècles, en dépit de l’ « introduction » des « redingotes appelées d’Angleterre, le condum devenu condom. « Le condom, c’est la loi, ma fille, et les prophètes », écrivait Madame Gourdan à Mademoiselle La Caille, ainsi que l’extinction du rouge lumignon posé sur la fenêtre, en cas de risque sanitaire.

« Enfin ! J’ai ma mesure ! Au sein de la luxure,

Vite, allons nous plonger.

Caché dans la baudruche,

Je veux comme l’autruche,

Ne plus croire au danger (Dr Camuset : Préservatif)

Et donc : « Entrer dans le bordel d’une démarche grave,

Comme un coq qui s’apprête à jouer de l’ergot ;

Demander Jeanneton, faire chercher Margot

Ou la jeune bourgeoise, à cause qu’elle est brave ».

(Saint-Amant (!) : sonnet

À propos de préservatif, la cité gasconne de Condom avait tenté devenir la capitale du préservatif avec logos et production locale. Mais le projet a capoté ! Le Roman de la Rose (vers 1230) est catégorique : « toutes estes, serez, ou fustes de fait ou de volonté putes ».

À côté de la prostitution sauvage, chaque ville a sa « maison commune », souvent bâtie sur les deniers communs, véritable service public surveillé par les consuls (ou les capitouls chez nous), dans un désir d’ordre et de sécurité. Par ses ordonnances de 1254 et 1269, c’est le roi Louis IX qui, le premier, interdit la prostitution. C’est encore lui qui a créé le mot « bordel », les filles étant déplacées dans des baraques en bois, dites « bordes ». À propos de Louis IX, dit abusivement saint Louis, n’oublions pas que nous lui devons la guerre aux cathares, le port de la patte jaune des lépreux, de la rouelle pour les juifs o la ségrégation des cagot, peuple maudit de nos régions.

En 1367, le prévôt de Paris leur assigne des endroits autorisés comme les rues Trousse-Putain ou Brise-Miche, près du Champ-Fleuri.« Item soient boutées hors communes ribaudes, tant de champs comme de villes ».

À Toulouse, les premières réglementations sur la prostitution remontent au milieu du XII° siècle. Dès 1212, le sinistre Simon de Montfort confirme que « depuis 1188 on percevait des droits sur le commerce de la prostitution ». En 1201, sur requête des prud’hommes (très prudes) du quartier et plainte de Bernard Raymond, les consuls interdisent aux filles publiques la rue du Comminges (actuelle rue des Moulins) et les abords de la Garonne, à l’intérieur des murs de la ville. En novembre 1389, exaspérées des perpétuelles discriminations, les Toulousaines en appellent au roi Charles VI, alors en visite à Toulouse, qui les autorise à se vêtir normalement : « faisons savoir à tous présents et à venir que oye la supplication à nous faicte de la part des Filles de Joye du bordel de notre grande ville de Toulouse, dit La Grande Abbaye… portent et puissent porter et vestir telles robes et chaperons et de telles couleurs, comme elles voudront. Moyennant ce, elles seront tenues de porter autour de leur bras une enseigne… ». De plus, elles se retrouvent cloitrées, n’étant autorisées à sortir que pour assister à la messe ! Le terme d’abbaye pour un bordel est lié à celui d’abbé ou d’abbesse donné à leurs tenanciers. Le bordel public remonterait à 1363. C’est alors que s’édifie un établissement rue du Grand Selve, actuelle rue de l’Etoile au quartier Saint-Aubin.

C’est bien souvent la pauvreté ou la dissolution de la famille qui qui pousse les « filles forcées » à se vendre dans la rue. En 1410, un chroniqueur (en un seul mot) écrit que les « fillettes » sont si bon marché qu’on peut en avoir quatre pour le prix d’un œuf. Beaucoup sont victimes de violences ou mariées de force pour être exploitées Mais certaines n’hésitent pas à se plaindre aux capitouls. Le bourg Saint-Cyprien a longtemps traîné la réputation de « quartier riche en prostituées ». Elles en furent chassées en 1291, à la suite d’une charte leur interdisant d’exercer sur le gravier de Saint-Cyprien. Inlassablement, le parlement poursuit « femmes dissolues et publiques », ainsi qu’un certain Guilhem Delcunh (2), dit « l’enfant de la ville », devenu « l’abbé des fillettes » se consacrant « au fait de rufianage (débauche ; de Rufus, valet-maquereau), battement de gens et roberies (larcin) ». Ce dernier est accompagné de Jehannette qui se prostitue dans plusieurs villes d’Occitanie avant de se fixer à Toulouse. Il sera privé de tout office public et de port d’armes en 1452.

(2) : Est-ce un parent du célèbre chevalier Pierre de Cunh de Rabastens, mort en 1322, et de son frère Guillaume de Cunh qui enseigne le ius civile à l’Université de Toulouse de 1314 à 1317 ?

En 1425, Charles VII ordonne que des sergents assurent l’ordre dans le « bordellum » de Las Croses, en proie aux exactions de ribauds et mauvais garçons protégés par des ordres religieux et y fait apposer un panonceau fleur de lis. Le droit des capitouls à l’exploitation par un fermier était reconnu par l’autorité royale et le bail au nom de l’abbesse. En 1470, un procès oppose l’une d’elles, Jeanne Bérenger, au parlement pour non-paiement de la taxe. La défense des « fillettes », assurée et perdue par Me Groselier, rappelle : « que la plus ancienne d’elles, laquelle l’en a acoustimé à Thoulouse nommer abbesse du bourdel… Que ledit hostel leur appartient… et bien clos », la protection des filles libres assurée le jour par le sous-viguier de et la nuit par le capitaine du guet. C’est ainsi qu’en 1433, le capitaine du guet Pierre Darganhac gère avec un prostituée la maison publique de Toulouse.

Après la fermeture des bains et étuves en 1478, les capitouls qui luttent contre la prostitution expulsent de leurs « tavernes et autres lieux » 1.500 « entremetteurs et ribaudes » en 1499 et ouvrent un « ostal del public » dont les revenus serviront à payer robes et manteaux… d’eux-mêmes, un jambon de Bayonne et du fromage de Roquefort. Critiqués, assimilés à des proxénètes, les capitouls affecteront le produit du dit commerce à l’hospitalisation des « roignouses », femmes atteintes du « mal de Naples » (3) (délibération municipale du 20 mai 1528). En 1503, c’est la chasse aux maquereaux. À Toulouse, les capitouls font fouetter les « femmes mal vivantes », traînées dans les tombereaux destinés à ramasser les ordures. Souvent connues par dénonciation, elles étaient parfois marquées au fer rouge, avant d’être bannies de la ville ou envoyées au quartier de la force de l’hôpital de La Grave ou même exécutées. En 1559, trois sont pendues au portail du couvent des Augustins qui les hébergeait.

(3) : Sous François Ier, lui-même souvent frappé de mal napolitain, des frictions étaient appliquées par des « frotteurs de vérole ».

En fait, peu rentable, la prostitution « d’État » sera rapidement « nationalisée ». Cette maison, anciennement située à la Porte du Bazacle, fut transférée sur le bas des actuelles allées Jean-Jaurès, à la suite en 1527 de l’achat par les capitouls d’une borde du sieur Bertrand de La Jugie, dans le noble dessein de contrôler le commerce de la chair et de le repousser hors de la ville. Elle sera connue sous le nom de Château Verd (4), en remplacement de la Grande Abbaye de Las Croses dont la taulière devient mère abbesse, avec interdiction d’en sortir sous peine de fouet. La sentence ayant été effectivement appliquée, les pensionnaires choisiront le salut par la fuite. Selon un texte, l’établissement « jouissait » d’un certain confort, d’une cour et d’un verger, « entièrement clos de telle manière que, de nuit, personne ne peut y entrer sans autorisation ». Sa destruction fait suite à la restauration des remparts de la ville. Pour mémoire, citons les bordels de la rue Bertrand David, du Nag Cagarrefes, le Grand Selve de la porte Saint-Étienne, le Petit Bernard de la Porte Serdane, contre le couvent de Saint-Orens, autour du Bazacle, de la Porte Pouzzonville. Des maisons autour du Château Narbonnais abritant « des gens sans aveu et de mauvaise vie » furent démolies. Vers 1485, la rue Saint-Rémésy, aux Carmes, est citée pour des femmes y menant une vie dissolue, ainsi que la place Mage.

Même des lieux religieux sont désignés : le couvent des Mille-Vierges (un comble !), le cloitre Saint-Étienne ou le couvent des Augustins (5).

(4) : À Albi, existait le Castel Blanc. (5) : À Saint-Étienne, « les chanoines tiendraient des femmes en leur maison, et certains se comporteraient comme des hommes mariés », cite Agathe Rouby.

En 1608, Violante de Bats du Chasteau, courtisane toulousaine, multiplie les amants dont le religieux augustin Pierre-Arrias Burdeus et quelques notables. Il est alors décidé de se débarrasser d’un vieil époux pas assez complaisant en l’assassinant. Découverts, les criminels seront condamnés à mort, sauf Violante qui sauve sa tête… et le reste. Après avoir avoué sous la question, le père Burdeus avait essayé, en vain, d’échapper à la décapitation en abjurant le catholicisme.

Le 8 mai 1527, est notifiée l’installation du bordel public au jardin de Saint-Paul, ce qui provoqua des réactions des riverains. Fermé, le Château Verd deviendra, en 1558, la maison de Saint-Roch. Ces dames suivront les garnisons ou les grands chantiers comme celui du canal du Midi. Rappelons-nous que le pont des Demoiselles se nommait aussi « pount de las putos ». Quant aux soldats et prostituées, ils forment un « couple indissociable », comme le rappelle Nadine Roger. Ce qui a pu leur attribuer le surnom de « filles à dragons » à Montauban.

Parmi les mesures contre la débauche, expulsion, amende, bannissement, la plus pittoresque reste le supplice de la gabio, cité en 1508. Il s’agissait d’enfermer blasphémateur, entremetteuse ou femme de mauvaise vie dans une cage en fer et à les tremper trois fois de suite dans la Garonne, histoire de leur rafraîchir le fond de commerce. Ce joyeux spectacle se déroulait habituellement au Pont-Vieux de l’Ile de Tounis. « Maquerelle mouillée : ce même jour (4 juin 1749) à 3 heures du soir, on mit dans la cage accoutumée, sur la rivière, une appareilleuse, qu’on dit être de cette ville… nue en chemise, le casque à plumes avec les sonnettes sur la tête, et un écriteau devant et derrière avec ces mots : Maquerelle publique ». Ce, devant plus de 10.000 personnes. Conduite à l’hospice après plus de trois heures de supplice, la malheureuse succombera quatre jours plus tard.

« Quand s’agis de regla la Villo,

Uno gabio non sufis poun,

M’an dit que ne fan douxe millo

De trabaillaran neit & joun… ».

En 1516, Mathieu Menou, prédicateur capucin, « convertit beaucoup de Filles qui se prostituaient dans ce lieu public appelé Château vert. Il les porta même à se cloitrer », ce qui devint le couvent des Repenties ou de la Madeleine.

En 1534, une ordonnance des Capitouls dénonce les tenues « scandalleuses » des prostituées « et aultres lubriques, maulvivans et cantonnières, usant de meschanceté en ladite ville, faubourgs et environs ». C’est la peste de 1549, suivie de celle de 1557, qui précipita le sort du Château Verd qui deviendra la maison Saint-Roch, patron de la peste et de la Santé de la ville. Mais la prostitution ne régresse pas pour autant.

1561 voit sortir l’ordonnance d’Orléans par Michel de l’Hospital accordant la liberté de culte aux protestants et rendant la prostitution illicite, notamment sous la pression de l’Église, Réforme et Contre-Réforme, et les ravages de la syphilis. Mais, déjà, nombreux bordels ont cessé leur activité. L’adultère est lui aussi condamné, mais rarement réprimé, car il faut un flagrant délit, « nu contre nu », rappelle Agathe Roby. À partir de 1760, on recourt à « l‘asinade ». « Il s’agit d’une course humiliante où la condamnée, juchée à l’envers sur un âne et coiffée d’un chapeau de paille garni de grelots et de plumes, doit parcourir la ville sous les huées du public, affublée du fameux cartel qui relate son crime ». En 1763, une d’entre elles est condamnée à passer par les verges de 100 hommes (un comble !), place Royale, « à la vue d’un peuple infini », relate Pierre Taverne. Les filles ont alors investi les bains publics installés rue des Couteliers et supprimés sous l’Empire. Toulouse est alors un terrain de chasse pour les maquerelles qui placent de très jeunes filles, si possible vierges, venues de la campagne pour le plaisir de quelques notables, religieux ou bourgeois. Hygiène et contraception sont assurées par le « laver avec de l’eau et du vinaigre ».

Sous le Directoire, « La France n’est qu’un vaste lieu de prostitution », constatent les Goncourt.

Et, à l’époque dite romantique, les filles soumises mènent une existence obscure, écrit Jean Fourcassié. Il est, en effet, rare que les journaux ou même les rapports de police parlent d’elles. En 1840, elles sont 157 à être « soumises au dispensaire ». La consultation des prostituées, visant à se protéger des « coups-de-pied de Vénus », s’est perpétuée jusqu’à nos jours dans le Service de Dermatovénérologie de l’hospice de La Grave. La police doit être débonnaire à leur égard. On ne retrouve que par rafales, en 1844 par exemple, des procès-verbaux dressés contre les cabaretiers pour avoir admis chez eux des filles publiques.

À la Belle-Époque, qui porte bien son nom, on peut citer des établissements connus, du plus huppé aux plus humbles : rue de la Pleau (6) dont la spécialité est la « Vénus pendula », la dame en écuyère, rue du Sénéchal où Violette propose des jeux de rôles dont « la petite écolière », rue Devic, ou chez Denise au n° 15, rue Dalayrac et son Bijou-Hôtel. Enfants, notre grand-mère nous amenait écouter la messe dans a chapelle de Notre-Dame des Grâces, à l’angle des allées Jean-Jaurès. On y accédait par un étroit escalier. Les premiers bancs étaient occupés par ces dames, plus très jeunes, enveloppées du manteau de fourrure royalement offert par leur souteneur. Ces messieurs allaient jusqu’à prêter des Jaguar E dont le capot servait de « présentoir » aux filles sur les allées proches. Notre-Dame des Grâces ou des garces ? Ce qui ne lui a pas porté bonheur, puisque l’édifice, désacralisé en 2011, a été la proie d’un promoteur immobilier qui en a fait on siège régional, après quelques travaux de réhabilitation.

Rue Caffarelli et ses nombreux hôtels, ou encore rue des Moutons, autour de l’actuelle place Belfort. Mais aussi les alentours de la gare, les casernes et les bords du canal, sites stratégiques. Du côté de la rue Arnaud-Vidal, certaines maisons closes affichent des noms évocateurs de la III° République : La Présidence au 11, Le Sénat au 14 (face-à-face !), La Préfecture au 9. Ou encore Le 59, rue du Canal, actuelle rue des Sept-Troubadours (7), à deux pas du poste de police situé au n° 49. Vers 900, le préfet de Toulouse, Léon Bourgeois, demanda à un cocher de la gare de l’emmener à la Préfecture et se retrouva rue Arnaud-Vidal !

On cite aussi Le Cénacle, rue Deville, tenu par Denise, non loin de La Protection de la Jeune Fille, maison de famille, la Banque de France et l’Oratoire Notre-Dame de la Compassion. Rachel officie 40 bis rue Agathoise, ou, fleurant le parisianisme, Le Chat Noir et le Moulin Rouge. N’oublions pas les « filles à soldats » des quartiers de casernes, Compans-Caffarelli, Niel ou Pérignon.

(6) : La maison de la rue de la Pleau avait été si célèbre en son temps que l’expression « aller rue de la Pleau » était couramment employée par métonymie et euphémisme pour désigner la satisfaction engendrée par les amours tarifées. Cette renommée avait atteint son sommet après l’invasion de la zone sud quand la rue de la Pleau avait été promue au rang de fournisseur officiel de tout ce que Toulouse comptait d’allemand ou de pro-allemand. Les clients y avaient leur parfum personnel pour éviter de ramener à la maison d’autres effluves suspectes (M. Zink). Plus tard, profitant de l’extension du musée Paul-Dupuy mitoyen, le cul a fait le lit de la culture.

(7) : La rue des Sept-Troubadours était si fréquentée par les prostituées qu’il fut décidé, en 1874, d’y créer un dispensaire « pour filles soumises travaillant ». En 1882, un arrêté municipal interdit le proxénétisme, sauf dans ce quartier. « Sur son parcours, à la fin du XIX° siècle et hier encore, s’alignaient presque sans interruption, surtout dans un de ses segments, cafés borgnes, garnis à filles et maisons closes ; là se glissaient les employés, les étudiants et les soldats en quête de galanteries tarifiées » (H. Puget). En 1889, les débitants de boissons de la rue lancent une pétition pour le retour des Troupiers interdits de séjour et vantent la qualité des lieux : « le Troupier qui est bien traité dans lesdits établissements (…) y passe quelque temps à peu de frais et y est tranquille », se plaignant de plus que « la Ruine est imminente » (P. Salies).

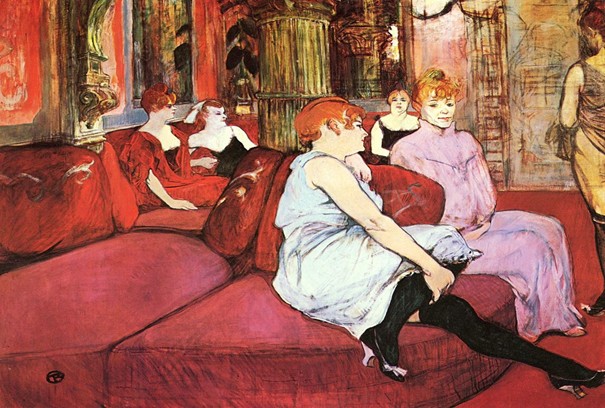

Toulouse-Lautrec – Salon de la rue des Moulins, 1894

Toulouse-Lautrec – Salon de la rue des Moulins, 1894

Rue du Sénéchal, « la délicieuse Violette »pratique les jeux de rôle avec « la petite écolière » et « le « voyage en train avec arrivée du contrôleur ».

« Tu viens, chéri ? » – De la rue Bonrepos (actuelle de Stalingrad) à la rue du Canal, c’est un tout autre métier qui se pratique : ces Dames, tout comme Aspasie à Athènes, y font le trottoir. Leur audace est si grande qu’on les rafle. En décembre 1924, dans un souci louable d’assainissement moral autant que médical, la police des mœurs cueille les demoiselles que l’on est convenu d’appeler « soumises » sans doute par ironie. Toulouse, que les étudiants-soldats américains appelèrent « to loose la Perdition », glissait lentement sur le plan incliné de la corruption irrémédiable ; et M. Feuga, notre lord-maire, risquait fort, étant le Premier dans la cité, de subir l’injuste sort du bouc chargé de la luxure d’Israël. Mais nous sommes sauvés : on arrête (au poste de police de la rue du Canal) une vingtaine de ces dames qui, le soir venu, prennent des fluxions de poitrine aux courants d’air des carrefours, en faisant le pied de grue dans l’attente du consommateur. Une fois de plus, la Vertu triomphe à Toulouse. Ici, la tradition des petits métiers ne s’est pas perdue ! » G. Leblanc).

Non loin, le quartier de la rue de Bayard, desservant la gare, est réputé comme étant le secteur « chaud » de la ville. Même les « maîtresses » de l’école religieuse de Notre-Dame-des-Victoires s’y sont faites : elles font partie du paysage, lit-on dans La Dépêche du Midi du 17 novembre 1988. « Elles sont intégrées à la vie du quartier, Place Belfort, les commerçants saluent la mère C » qui, à 64 ans, racole toujours sous les néons des sex-shops. Jeune adolescent, pour aller de mon domicile du quartier Saint-Aubin à celui des Chalets visiter mes grands-parents, je coupais court par la rue Dalayrac, connue pour sa chapelle de N.-D. des Grâces et ses prostituées. Aux mœurs, on se souvient des batailles homériques qui ont eu lieu il y a deux ans lorsque les premières ghanéennes ont voulu prendre pour territoire de racolage la rue Stalingrad. Depuis, les prostituées noires ont été repoussées jusque sous les arbres du canal où elles ont maille à partir avec les étourneaux. Un départ que regrette ce commerçant : « Avant, elles nous gardaient le pas-de-porte. L’an passé, nous avons été cambriolés ». Le commissaire Noilly conclue : « Ce n’est pas Chicago, mais c’est pas complètement calme ».

Ironie du sort : certaines rues vouées à l’amour vénal portent des noms de troubadours ayant célébré l’amour courtois : Bertrand de Born, Arnaud Vidal ou les fameux sept troubadours. La rue Saint-Cyr (Saint-Georges) a pris cette appellation pour faire effacer son ancien nom de la Tonne, réputée abriter des prostituées. Jacques Arlet nous rappelle que, le 31 janvier 1903, on décrète la fermeture, dès 22 h., des cafés et buvettes du quartier des « Jardiniers » (allées Lafayette), car « des gens sans aveu forment avec les filles publiques la clientèle habituelle de ces établissements (…). Les demoiselles de mœurs immédiates y règnent en souveraines. Dès 8 h. du soir, des nuées de câlineuses, en toilette de bataille, s’abattent sur les passants (…). Les femmes mariées et les jeunes filles s’exposent à être prises pour ce qu’elles ne sont pas ».

Impérial : En 1852, au lieu-dit Jolimont, voulant discrètement goûter aux délices d’un bordel réputé du Jardin de l’Observatoire, Napoléon III s’en vit refuser l’accès. Vexé, il fit installer des bornes pour gêner l’accès aux calèches des amateurs. Comme quoi il y a des bornes à tout, y compris la (maison de) tolérance ! En fait, le parc Marengo, décrit comme « un lieu de plaisir et de rendez-vous pour la jeunesse », n’était pas aussi sulfureux qu’ont voulu le laisser croire les moralistes d’alors. Donc pas d’allusions à un joli mont de Vénus.

Les jetons : Au XIX° siècle, les bordels fonctionnent avec des jetons portant leur nom et leur adresse, ce qui permet, au passage, de faire sa pub. Le principe existait déjà sous l’ancienne Rome.

« Bienvenu au club » : Dans les années 60, descendant ma rue Gabriel-Péri, je passais devant le bar-dancing Kit-Kat, puis l’enseigne-néon bleutée de « Chez Elle » au n° 22. Maintenant, ça s’appelle des bars américains ou des clubs privés.

Après que la « vertueuse » eut fermé ces maisons pourtant déjà closes, une des dernières disparues dans des conditions rocambolesques fut « le Mayflower » de la rue de Quéven (8), derrière Décathlon (autres sports !), dans un bel immeuble de style néogothique fermé en 1978. Profitant d’un imbroglio juridique, des squatteurs au bon goût s’y installèrent en 1996, le baptisant « Le Clandé », avant d’en être délogés par la force publique fin 2006. Rénové, il abrite des logements dits sociaux. Un des plus près de nous semble être le bar L’Écrin, 1 rue Léonce Castelbou, ouvert en 1971. Devenu un cabaret-club de strip-tease à la clientèle huppée de nombreux artistes jusqu’à François Mitterrand au printemps 1989.

(8) : Ce quartier des Chalets traînait déjà une réputation de « quartier de cocottes », ces femmes entretenues, dites « demi-mondaines ».

Un chroniqueur des années 60 n’est pas tendre avec ces professionnelles, les déclarant « ignares, paresseuses ou abandonnées… d’un niveau intellectuel très bas », à « la pitoyable carrière » finissant à l’asile. La passe est alors autour de 150 F., soit un revenu mensuel d’environ 4.500 F., le salaire d’un haut fonctionnaire ! Contrebalancé, il est vrai, par divers frais : loyer, toilette, loisirs au bistro, santé, « dîme élevée à leur protecteur », agressions, etc.

Effet de la mondialisation, le marché s’est ouvert à l’Europe de l’Est et au continent africain. Le fichier national sanitaire et social des dames « en carte », destiné à lutter contre la syphilis, sera supprimé en 1960 ; comme, plus tard, la pittoresque consultation à l’Hôpital de La Grave qui permettait au professeur Salvador d’exercer son talent et sa culture truculente.

En 2014, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, interdit la prostitution sur deux quartiers : Ponts-Jumeaux-Minimes et Matabiau-Bayard, zones qui seront régulièrement étendues, suivant les pas des péripatéticiennes. « Le trottoir ne rapporte plus rien », déclare Pamela.

Marthe Richard, espionne et prostituée :

Cette dame n’était qu’une ancienne « michetonneuse » mythomane, pseudo Mata-Hari, se vengeant de son trouble passé. Accusée d’escroquerie en 1949, elle sera amnistiée pour « le patriotisme ardent dont elle a fait preuve ». Elle avait été surnommée « la veuve qui clôt ».

De toutes façons, les ponctions du fisc, la pression de la police, les frais, la distribution d’enveloppes, rendaient la gestion des bordels de plus en plus aléatoire, d’où la reconversion vers les hôtels de passe. Seules semblent avoir souffert les grandes institutions, comme le fameux One two two (pour 122, son adresse rue de Provence) et Le Sphynx, à Paris ou certaines bonnes maisons en province. Avec ses 40.000 filles, la profession ne fera que se déplacer et entrer dans la clandestinité.

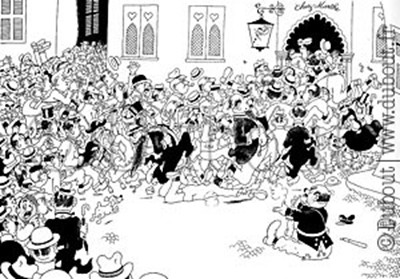

Dubout – 1946, on ferme

Le fichier national sanitaire et social des dames « en carte », destiné à lutter contre la syphilis, sera supprimé en 1960.

Sacha Guitry, marié cinq fois à des artistes, affirmait que «les femmes que l’on paye coûtent moins cher que celles que l’on épouse».

QUELQUES SYNONYMES DE PROSTITUÉE

Anciens : accrocheuse –allumeuse (active à l’allumage des réverbères) – bagasse – catin – femme de joie – fille de barrière ou à soldats, en carte (racoleuse), ou en numéro (en bordel) – fille soumise – fillette – folieuse – gourgandine – greluche – grue – jeanneton – linotte – maraude – marcheuse – marmite – paillasse – pierreuse – poupine – ribaude – voyageuse.

Récents : abeille – agenouillée (fellatrice) – amazone, pompeuse (en voiture) – ambulante – araignée de pissotière – arpenteuse de bitume, asphalte ou trottoir – arthurine – asticot – attoucheuse – baleine – béguineuse (gratos) – barboteuse – baronne (supérieure âgée) – bédo – belle-de-jour ou de-nuit – bête à plaisir – biche (travesti) – biftèque – bitumeuse, roulante ou compteur (sur le trottoir) – bizenesse – blanchisseuse de tuyaux de pipes – blioteuse – boite à vérole – braguette (sous les porches) – bucolique ou zonarde (dans les bois) – cagole (Marseille) – call-girl (par téléphone) – caravelle (hôtels, aéroports) – chagasse – chandelle (sous un éclairage) – cocotte-minute à l’abattage) – crocheteuse de culottes – dessalée – échassière , entraineuse ou serveuse montante (dans les bars) – étoile filante ou ménagère (occasionnelle de fin de mois) – fenêtrière (depuis sa fenêtre) – fleur de bitume ou de tunnel – foutinette – gagneuse – galérienne (dans les galeries-marchandes) – gironde ou chouette jolie) – michetonneuse ou siroteuse (terrasses de cafés) – garage à bite – langouste (stations balnéaires) – leveuse – limace – louve –morue – moule à pute – paillasse (bas de gamme) – pain de fesses – perle – pucelle de la rue Maubuée Paris) – raie – roubiou laide) – soulageuse professionnelle – tapineuse – T.G.V. (rapide) – traînard (sans souteneur) – tricoteuse (au domicile du client).

Équivalents d’activité de prostitution : affourchée sur ses ancres (racoleuse au repos) – aller au persil, aux asperges ou aux épinards – aller au trot – allumer la quitourne (à la fenêtre) – arpenter le bitume – carburer à l’huile de fesses – aspro (rapport sexuel avec prostituée) – au Bois – battre le trimar – bitumer –

Veuillez m’excuser si j’en oublie ; Bob, le dictionnaire d’argot, affiche une liste « nativement triée » de 483 synonymes !

Quelques lectures :

Arlet J. : Toulouse à la Belle-Époque – Loubatières / 1999

Béalu M. : La Poésie Érotique – Seghers / 1971

Boudard A. : La fermeture – Laffont / 1986

Bur G. :Police et prostitution – n° 546 Archives Municipales / 1997

Camuzet : Les sonnets du docteur – Laboratoires Camuset Chalande Jules : Histoire des rues de Toulouse – Douladoure / 1919

Chaumartin H. : Cythère – XVIII° siècle – Petite Histoire de la Médecine / 1952

Duby G. : Histoire de la France Urbaine – Seuil / 1981

Fourcassié J. : Toulouse, une ville à l’heure romantique – Plon / 1953

Grasso Silvana : Au XVIII° siècle, les nuits roses d’un Toulouse coquin – Archives Municipales – La Dépêche du Midi / oct. 2016

Leblanc G. : La vie à Toulouse il-y-a 50 ans – Privat / 1978

Le Roy Ladurie : Montaillou, village occitan – Gallimard / 1976 Perret P. : Le parler des métiers – Laffont / 2002 Remplon L. – Viala A. : L’Auta / Février 2003

Roby A. : La prostitution en Midi toulousain à la fin du Moyen Âge (XIII°- XVI° siècles / 2016

Roby A. : La prostitution au Moyen Âge – Loubatières / 2025

Rochelandet B. : Histoire de la prostitution du Moyen Âge au XX° siècle – Cabidita / 2009

Rouch J.-J.: Le Toulouse coquin à l’époque des maisons closes – La Dépêche du Midi / fév. 2005

Salies P. : Les Toulousains et leur Garonne – Archistra / 1998

Salies P. : Dictionnaire des rues de Toulouse – Milan / 1989

Taverne Pierre : À la recherche du passé toulousain – La prostitution à Toulouse – Toulouse Information N° 145 / Nov. 1967 Vignaux A. : Fillettes et capitouls – Lagarde & Sébille /1899

Wolff Ph. : Histoire de Toulouse – Privat / 1972

Wolff Ph. – Dieuzaide : Voix et images de Toulouse – Privat / 1962 Zink M. : Un portefeuille toulousain – Édit. du Fallois / 2007

Et la complicité de François-Régis Gastou.

Jean-Paul Riffard (Toulouse – 2025)